随着社会主义美丽新农村建设的不断推进,“三清三拆”工作成为了美丽新农村建设进程中的重中之重。而“拆”便是工作进程当中的最大难点,群众对于土地分割问题的担忧以及在客家传统文化熏陶下村民的祖屋情怀,都对“三清三拆”工作的推动产生了一定的阻力。

近五千人的人口数量却没有足够的土地面积,“人多地少”一直是棉洋镇竹坑村历史遗留下来的大问题,这就出现许多“一屋多户”甚至有“一屋百户”的老祖屋出现,最早修建的祖屋可以追溯到上世纪二十年代,虽有一定的文化历史价值,但因年久失修,大多出现了很大的安全隐患。

随着“三清三拆”工作的不断进展,这些老祖屋本该顺理成章的纳入拆除范围内,但由于“一屋多户”的情况,拆除后土地归置分配问题牵涉人数较多,再加上村民对于祖屋的情怀观念根深蒂固,老屋拆除对日后村民的一些民俗活动进行也造成了很多影响,工作几乎寸步难行。

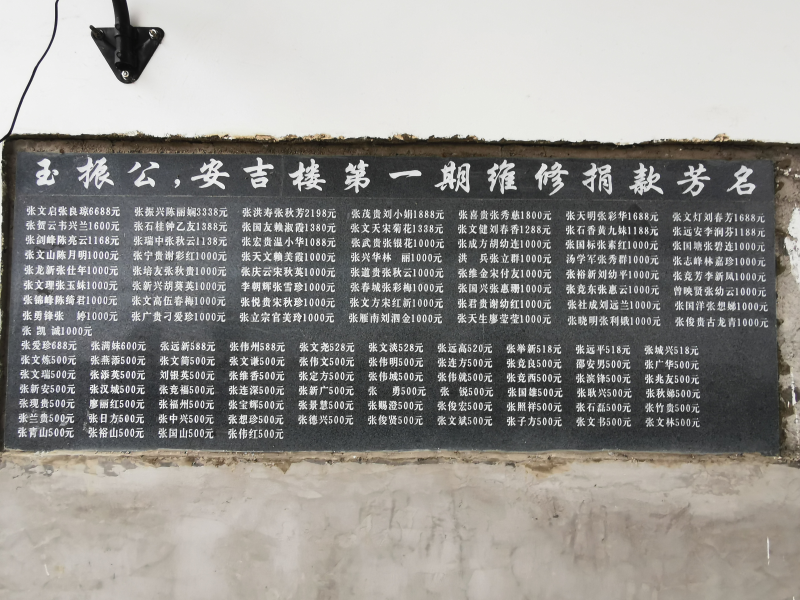

2019年9月18日,在镇委“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会召开以来,镇驻村工作组会同村“两委”干部积极入户走访,实地调研,寻求解决问题思路,并最终决定创新工作方式、开拓工作思维,结合实地情况,想出了以“修缮”代“拆除”,因地制宜的新方法、新路子。对可修复的老屋进行外立面的翻新以及对木梁换新,对有安全隐患的老屋进行全面的升级改造,以“修”代“拆”的工作方式解决了村民对土地问题的担忧,维系了村民的祖屋情怀,得到了绝大多数村民的大力支持。有了群众基础,办事效率便事半功倍。为筹集老屋修缮资金,该村党员干部走在前列,带头捐款,并主动发动社会乡贤、社会能人慷慨解囊,对广大村民进行实地走访,对村民讲解以“修”代“拆”的好处,大力加快了修缮资金的筹集,也正因为“一屋多户”的前提,极大的发挥了“众人拾柴火焰高”的优势,使得筹款工作得以顺利进行。

走进棉洋镇竹坑村,道路两旁随处可见的墙体“涂鸦”正是以“修”代“拆”带来的一道美丽的风景线,老屋墙体翻新过后,都变成了一面立体的宣传栏画上了正能量的宣传图,虽不及艺术大家的巧夺天工,也成了村民惬意的附庸风雅,村容村貌得以大幅提升。

不断深入竹坑村,在路边能看到正在修缮中的百年老屋,新的瓦片新的木梁正焦急地等待着被安置新家,大放异彩,焕然一新的老屋形象马上就能在人的脑中浮现。

在村委张国华书记的带领下,一座座重获新生的老屋不停刺激着我们的感官,谁能想这是上世纪二十年代的产物了。在以“修”代“拆”的不断推进下,越来越多的老屋如凤凰涅槃般重生。一些具体历史文化价值的古建筑得以保留,像是抗日英雄张吉辉故居,在以“修”代“拆”的新方法中得以保留并修缮,给大家留下了珍贵的革命历史素材也让革命爱国精神得以传承。张国华书记说道:“在未来,还会加大投入,把英雄故居打造成革命教育基地,传承先人的革命意志,推动全村经济的发展。修缮后的老屋,不少也成了村民的康乐休闲场所,丰富了村民的精神文明生活,提高了村民的生活质量和幸福感;同时也保留了我们客家传统风俗,在一些节日,村民会在老屋进行聚餐祭祖的活动,拉近了村民之间的距离,对构建和谐农村也起到了重要作用。今后竹坑村对三清三拆工作的基本原则还是以“修”为主,对部分损坏不可逆的危旧房屋也会进行拆除”

目前,竹坑村在修老屋2座,已修缮完成老屋3座,待修老屋5座。通过采访村民得知,大部分村民都对以“修”代“拆”的工作方法表示欢迎,认为这是政府工作人性化的体现,并且对于修缮后的老屋非常满意,保留了土地房屋,还让老屋的作用得到体现,再也不用担心台风天气等自然危害对老屋造成破坏了。

据了解,棉洋镇“不忘初心、牢记使命”主题教育正在深入开展中,该镇把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿于主题活动的全过程,并将调查研究深入到底,充分结合工作实际、创新工作方式、发散工作思维,不拘泥于单一老思路、老方法,针对不同的工作对象、工作地点、工作环境,提出切合百姓实际、服务百姓利益的有效工作方法,努力将主题教育转化为为民服务的最大成效。