“按时食药,爱多运动,多食青菜......”夏医生在接诊时操着一口流利的客家话叮嘱病人,平时沉默寡言的他,在叮嘱病人时却是个名副其实的“话痨”。老夏——夏年华,湖南人,共产党员,转水镇卫生院副院长,背井离乡扎根转水26载,为转水的卫生事业贡献不一样的“年华”。

舍小家为大家,扎根山区的“新客家人”

“既然来了就要干出一番事业,学医就是为了‘救死扶伤’”。1994年,刚大学毕业的夏年华满怀着对医学事业的热爱,不顾家人反对,放弃湖南老家的就业机会,通过“人才交流计划”来到五华。当时一起来的医学毕业生共有10名,但在看到五华落后的医疗卫生条件后,大多数人都选择了离开,至今仍留在五华的只有4个人,夏年华就是其中之一。2015年,远在湖南的母亲突发脑溢血入院,得知母亲入院后,这个大男人哭了,自古忠孝难两全,一边是患病被人治疗的母亲,一边是急需自己治疗的病人,在院长了解情况后找到老夏并给他批了一个星期的假回湖南老家照顾母亲,在短暂的团聚,叮嘱兄弟照顾好母亲后,他又匆匆赶回岗位上。母亲虽然嘴上不说,但是当儿子选择舍小家、顾大家的时候,母亲总能一如既往的用行动默默支持他。夏年华内疚地说道,随着年纪的增长,常常因为不能陪在母亲身边尽孝而感到愧疚,只能通过视频电话纾解对母亲的思念。

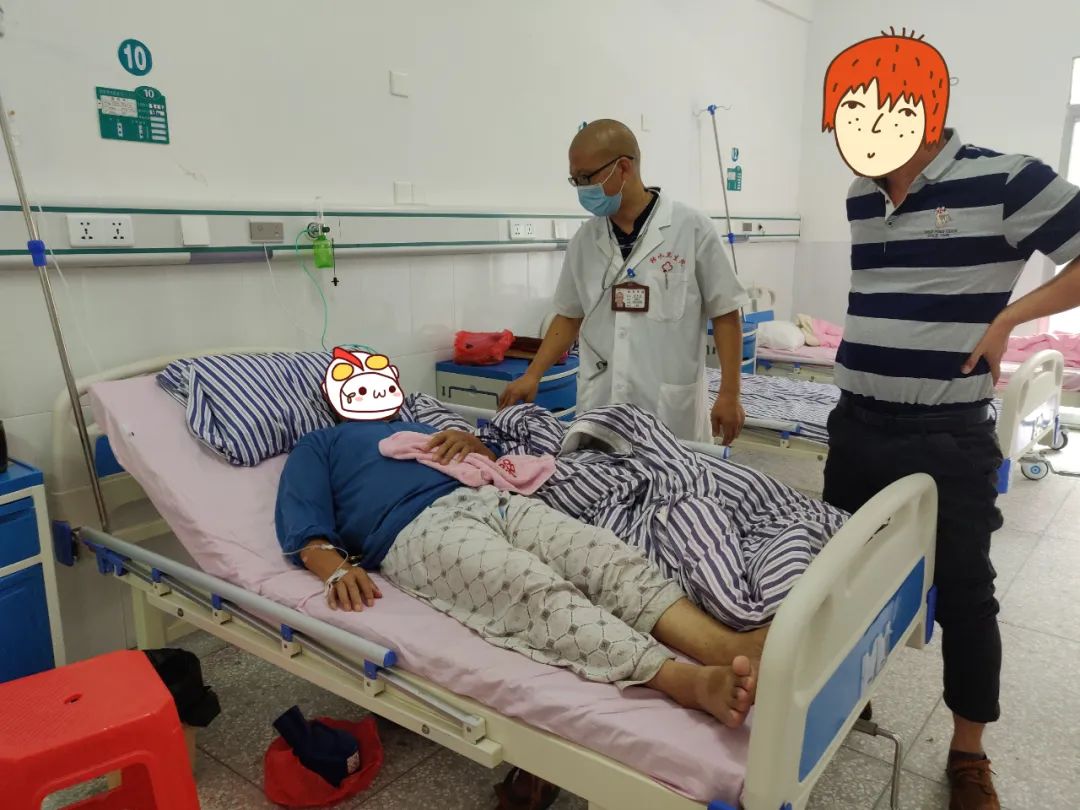

夏年华日常工作照

忠于职守,病人信赖的“好医生”

“夏医生是我们卫生院的业务行家里手,医德高尚、视病人如亲人,广受周边群众的信任,他常年驻守在院,每个月才休息一两天,还经常不休假”,院长赖元柱说道。夏年华的家安在华城,尽管到转水只有10来公里,却很少回家,为了方便病人看病,能够及时处理急诊病人,他和同在转水卫生院上班的爱人商量后,索性把“家”搬到了单位,一年365天除了节假日,基本都吃住在单位。

去年11月,青塘村一位84岁的老大娘,不小心在家中摔断了股骨,被紧急送往县里救治,因老人岁数较大,身体比较虚弱出现了术后感染高烧不退的现象,后被家属送往市医院ICU病房治疗几晚后,家属选择接回家就医,接回来后家属特地找到夏年华,夏年华在了解患者情况后,有针对性地用药,经过一个多星期的精心治疗和后续调理,老大娘高烧、咳喘等症状慢慢消失,病情得到了好转,在今年年初回访时老大娘已经能站立行走了。“感谢夏医生的救命之恩”,家属紧紧握着夏年华的手激动地说道。

夏年华表示,患者的康复是我们医务人员最大的心愿,患者及其家属的感谢与信任,是对我们医务人员服务的最好肯定,看到老大娘能够重新站立行走,内心就倍感欣喜。

疫情防控期间,夏年华一直坚守在岗位上,连续两个多月没有回家,与其他院领导班子第一时间成立转水镇卫生院疫情防控工作领导小组,明确人员责任,带头实行24小时轮班候班制,筹备防控物资,设立预检分诊点和发热门诊,对发热人员进行及时诊断,做好排查、上报工作,以实际行动打好疫情防控阻击战。

疫情防控期间,夏年华(右一)与镇政府主要负责人古志宗、党委副书记戴俊浩(左一)研究发热门诊设立工作

孜孜不倦,热爱学习的“乐之者”

“吾生也有涯而知也无涯,医生这门职业就是要活到老、学到老,常学常新,特别是当前医药品和医疗设备、器械的更新换代速度加快,一有松懈就会‘落后’,跟不上‘时代’”,夏年华反复提到。为了更好地服务患者,夏年华每天下班后都习惯待在办公室静静地翻看卫生院今天接诊患者的病历报告,归纳总结今天遇到的问题,翻阅书籍、查资料、上网查文献,从当初的专科医生“转型”为全科医生,并于2009年被任为卫生院副院长,分管临床、医疗、护理、中医、药房、院感等工作。“他特别注重对年轻医师的培养,虽然作为业务副院长、事务繁琐,仍不忘培养我们新来的医生,认真讲解并结合医治过的病例,将自己的知识、经验毫无保留地传授给我们,并经常教导我们要耐得住寂寞,坐得住冷板凳,耐心做,慢慢学......”,新进医生吉凯乐说道。

夏年华行医26年如一日,视病人如亲人,以高尚的医德、精湛的技术、无私奉献的爱心,赢得了患者的信任,赢得了周边群众的好评,以实际行动谱写着“新客家人”的故事......