2015年8月24日,经党中央、国务院批准,中华人民共和国民政部公布了第二批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的600名著名抗日英烈和英雄群体名录,五华籍李友梅烈士赫然入选。这是李友梅烈士首次以国家英烈至高无上的身份和名义留在中华民族的国家记忆中。他,是中华民族的精英、五华人民的骄傲!

投笔从戎 参加北伐

李友梅,号竹三,1907年出生于横陂镇锡坑老楼光明村的贫苦家庭。因父母早年逝世,靠其兄李友云操持家务,艰难度日。从小艰难清贫的生活,磨炼他一副坚毅倔强的性格。他13岁就读于老楼村务本小学,17岁考入端本学校读书。毕业后,在家耕田务农。光明是一个穷山村,李友梅家姓小人单,长期受封建地主的残酷剥削和封建大姓的欺压,旧社会的黑暗让年幼的他尝尽了人生的艰辛。性情刚烈的他忍受不住,成年后出走广州,决定追随孙中山报考黄埔军校,投笔从戎,报效国家,因年纪小,未被录取。只得屈从到了国民党部队李龙章连队当兵。到了兵营后,李友梅毫不灰心,更加注重锻炼身体,等到年龄合格时,再去报考。1926年8月,在李龙章的介绍和鼓励下,他考入黄埔陆军军官学校第四期步科第二团第七连学习。在校期间,李友梅认真学习,刻苦操练,品学兼优,各科成绩均属优良。1926年秋冬,友梅黄埔军校毕业,参加了国民政府反对北洋军阀的第一次北伐战争。1927年元旦,李友梅所在部队从江西上饶出发向浙江进军。他历任中尉排长、上尉连长,先后参加了游埠之战、克复杭州、嘉兴之战、津浦路战役、龙潭战役等战斗,在第一次北伐战争中荣立了赫赫战功。李友梅带兵,给自己定了一条纪律:进攻时,冲在最前面,后退时,走在最后面。由于李友梅的表率作用,他所带的排、连,战斗力十足,能攻善守,勇不可挡。1928年,李友梅参加南京政府旨在完成统一中国的“二次北伐”作战。在韩庄、曲阜、济南诸战役中再次荣立战功。全国实现形式上的统一后,蒋介石奉行“削藩策”,中国陷入新的军阀内战。1931年“九.一八”事变后,蒋介石不顾中华民族的生死存亡和全国人民的抗日救亡的强烈要求,继续实行“攘外必先安内”的反动政策。李友梅作为一名军人,虽内心无比彷徨,但不得不服从命令,被迫参加内战。

英勇抗战 为国捐躯

1931年“九.一八”事变后,李友梅随部队进驻徐州。1932年“一.二八淞沪”抗战爆发,李友梅所在第一师部队进驻江苏常州等地为后援,并修筑澄封、常潭等战略公路支援前线部队。其间,李友梅先后升任该师营附、少校团附、营长、中校团附等职。1932年5月,淞沪停战协定签字,第一师部队奉命入皖。1933年春,日本兵犯山海关,长城抗战爆发。李友梅等第一师官兵再也按捺不住,纷纷请缨东开抗日以身许国!结果,没有批准。部队进驻陇南。同年,李友梅升任第一师第四团上校团长,年仅26岁,是当时国军中最为年轻的团长之一。

1936年的西安事变和平解决后,李友梅所在第一师开赴徐州备战抗日。从此,李友梅满怀激情投入整训练兵。1937年8月13日,中国军队在上海打响了中国抗日战争中第一场重要战役--淞沪会战。战役打响后,李友梅所在部队进入紧急待命状态,李友梅告别新婚不久的娇妻,搬入团部作战室,枕戈待旦。9月初,由李友梅担任团长的胡宗南第一军第一师第二旅第四团进驻上海。此时,日本帝国主义疯狂进攻上海,占领了罗店。罗店是上海的要冲,兵家必争之地。为了争夺罗店重地,国军曾派二个团兵力去攻克而不得,接着命令李友梅团去攻打该地。当李友梅接到命令后,决心与罗店共存亡。战前,他把家属安排遣送回家,并慷慨激昂,提笔赋诗,以表壮志,诗曰:“左肩有担当,国耻不可忘;愿将满腔血,遍洒太平洋”。9月11日,进攻罗店杨行一带的日军以30余架飞机与2000余步兵向国军阵地轰击,并配以坦克沿公路推进,来势凶猛。李友梅所在的胡宗南第一军(第一、第七十八两师)和国军王修身第三十二师在杨行附近四面无阻地带,向优势的日军沉着应战,击退敌人10次进攻,战斗十分激烈。日军在杨行四周丢下大量炸弹,炮火排阵轰发,镇区成一片焦土,3028间房屋仅存57间,被毁98%。在日军出动海陆空三军联合猛攻下,李友梅率领该团血战数日,英勇杀敌,使国家寸土不丢。而李友梅部亦伤亡惨重,全团仅剩下几十名官兵坚守阵地。后日军一再增兵围击,为了保住罗店重地,国民党增派一个团兵力到罗店接防。9月18日,李友梅为了让新接任的团长掌握战情,守住罗店阵地,夜里,他领着新团长到前沿阵地观察地形,了解日军布防。这时,被日军发现,用机枪疯狂向我阵地扫射,李友梅不幸中弹,血染沙场,为国捐躯,享年30岁。罗店争夺战,是淞沪会战最惨烈的战斗,堪称名副其实的“血肉磨坊”。敌我双方来回拉锯,伤亡2万余人,尸积如山,血流成河,整个城镇片瓦无存,惟余焦土,惨酷之状,不忍卒睹。此战,中国军队用血肉之躯成功拖住了日军,使其半个月内只推进了3公里。罗店争夺战虽然最终因国民党军队伤亡惨重而告失败,但是,它却粉碎了日本“三个月灭亡中国”的妄想,极大地鼓舞了全国抗日军民的抗战决心!

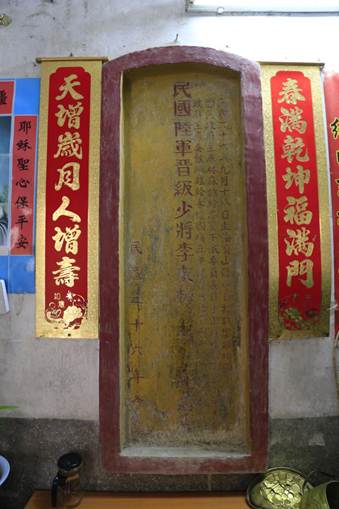

李友梅牺牲后,受到国民政府的嘉奖,追认晋升为陆军少将团长。国民政府军事委员长蒋介石和国民政府主席林森、广东省长吴铁城等分别赠有“气壮山河”“忠灵不泯”“永怀国殇”等牌匾给予褒扬,并在锡坑荷树下建造了“李友梅烈士纪念亭”,立碑纪念。一代忠魂归故土,民族正气永长存。此亭于“文革”期间被拆毁,现存碑一块。1987年9月,广东省人民政府追认李友梅为“革命烈士”,并给将军家属颁发给“革命烈士证书”。

残存的李友梅纪念碑现嵌在其后代亲属民房墙上

倡建义庄 报恩族人

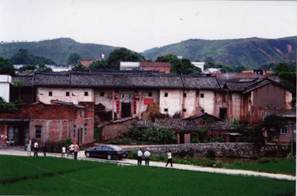

李友梅自幼双亲早失,家贫如洗,靠乡亲周济得于渡日。从军以后生活条件才得于改善。每每忆起童年苦事,忧伤满怀;念及族人吃糠咽菜贫困生活,便常常夜不能寐。他和在家端本中学教书和操持家务的胞兄友云,商量决定倡建义庄--“宁一庄”,以旌先祖八世祖“宁一公”的恩泽,赡抚族人,报恩乡亲。并议定建设义庄的具体事宜由在家的友云主持,田地由“宁一公”后裔族人自愿捐出或集资购置,义庄建成后,按族人捐出的田地或集资的数额比例,分给各房各户的男丁所有。他们兄弟的善举,得到了族人的积极参与响应。当时,将军肩负繁重军务,虽薪俸可观,但生活仍十分节俭,一日三餐,粗茶淡饭,每月按时将所得俸银除留下仅足温饱的日常开销外,其它悉数寄回兄长友云作为营建义庄的资金。李友梅烈士为国捐躯的噩耗传来时,众多宗亲极为沉痛,身在后方的遗孀胡惠兰女士更是悲痛欲绝,当即昏倒在地。昏死过后的她,抹干眼中的泪水,毅然决定继承丈夫未竟之志,将政府发放的烈士抚恤金悉数捐出,交由兄长友云继续营建“宁一庄”,用无私际行动守护将军报恩族人的理想主义梦想。她则用自己的柔弱之躯独自抚养两个子女艰难渡日,穿着家用,简单朴素,遇上灾年荒月,也像平常人家一样,常常要吃粥吃番薯吃杂粮过日子。而痛失亲弟的友云,也大义凛然表态,即使卖田卖地,倾家荡产也要继续把义庄建成,不负兄弟友梅和众宗亲的殷殷期望。最终于民国二十六年(1937)建成的将军故居“宁一庄”,总占地面积2000多平方米,为五堂二横屋,正屋背后另建的一座枕头屋,有九厅十八井,下堂和二堂为九开间,三堂为三开间,四堂和上堂为五开间,悬山瓦顶,灰沙夯筑,石砌墙基,泥砖墙身,土木结构。“宁一庄”总进深为54.5米,前低后高式递进,每个堂都有方形石柱镶嵌木屏风。房间门框及窗框都用石框。其中第三堂为主堂,共有八条方石柱抬梁穿透梁架。整座建筑显得庄重简朴,恢弘大气。该故居先后被列入五华县古民居保护单位和五华县文物保护点。经八十多载岁月侵蚀的“宁一庄”,现虽墙瓦坍塌,梁架腐朽,残破不堪,一片荒芜,但仍能看出当时“宁一庄”倡建者李友云、李友梅兄弟俩铁骨铮铮的忠勇豪情和舐犊情深的赤子情怀。

李友梅故居--宁一庄

抗日将士李友梅有血有肉、有情有义的一生虽然只有短短的30年,但将军用生命和义举诠释了为国尽忠,为民尽力的家国情怀,其丹心可昭日月,忠义长存人间。

注:本文史料,来源于《宝山县志》(1992年版)、《五华县志》(1991年版)、《五华英烈》和李友梅后人提供或口述。